J’ai pu le constater au moment où les séries d’outre-Rhin sont devenues mon allié le plus important dans ma volonté récente de maîtriser (enfin) véritablement l’Allemand, quand elles sont passés du statut de « supports pédagogiques » à « centre d’intérêt fondamental » en quelques semaines.

Cette chronique va donc être l’occasion pour moi de continuer à évoquer des séries et de partager mon enthousiasme pour ce que mes ami·es perdusien·nes appellent sans nul doute déjà dans mon dos ma « nouvelle lubie ».

Commençons le premier épisode de cette chronique, avec Weissensee, la première série que j’ai suivie en intégralité en allemand sous-titré en... allemand.

Ça raconte quoi ?

C’est « Dallas en RDA ».

Ce raccourci, un poil lapidaire, n’a rien de péjoratif, puisque c’est avec cette idée précise en tête que Annette Hess, la créatrice de la série, a posé les bases de Weissensee.

Les Kupfer sont donc les Ewing de Berlin Est. Ils ne tirent pas leur prestige et leur influence de leur société de pétrole, mais de leur appartenance à la Stasi. Hans, le père et le fils aîné, Falk, machiavélique, dont la femme est alcoolique (la filiation [2] avec JR ne peut pas être plus évidente…) sont de hauts gradés de la police politique de la RDA. Le fils cadet, Martin, simple policier, est, lui, amoureux de Julia Haussman, la fille d’une chanteuse hostile au régime, et dont les liens passés avec Hans, en a fait une ennemie personnelle de la famille Kupfer.

Martin et Julia, Bobby et Pamela, Romeo et Juliette, Kupfer et Hausman, Ewing et Barnes, Montaigu et Capulet, une situation de départ on ne peut plus classique.

En terrain cependant inconnu.

Les années 1980 en RDA.

C’est quoi le format ?

Chaque saison est constituée de six épisodes de 50 minutes, un format qui ressemble au standard des séries anglaises, mais qui, de ma petite expérience récente de la fiction allemande, n’en n’est qu’un parmi d’autres, en particulier sur les chaînes publiques (Weissensee est diffusée sur Das Erste, la première chaîne publique).

J’ai l’impression que pour les fictions ambitieuses ou dites « de prestige » les mini-séries en trois parties de 90 minutes sont un format plus courant, celui, entre autres de Unsere Mütter, Unsere Väter/Generation War, l’une des rares à avoir connue une diffusion non-confidentielle en France, et des derniers gros succès de Annette Hesse, Kudamm 56 (Berlin 56, diffusée récemment sur Arte [3]) et sa suite, Kudamm 59.

C’est avec qui ?

Le visage le plus connu de Weissensee en France est probablement celui de Katrin Sass, qui jouait la mère dans le film Goodbye Lenin.

Comme elle, la majorité des interprètes principaux de la série (à l’exception de Jörg Hartmann (Falk « JR » Gruber) et de Hannah Herzsprung (Julia « Pamela » Hausman)), sont nés et ont vécu en RDA jusqu’à la chute du mur.

Ce choix, probablement délibéré, de la productrice et de Annette Hess, toutes deux nées à l’Ouest, de constituer une distribution à majorité d’ancien·nes de l’Est apporte une touche d’authenticité à la représentation du quotidien de cette période et contrebalance intelligemment l’artificialité des énormes rebondissements inhérents au genre du « soap ».

Y’a un générique ?

Oui, et il est assez troublant. À l’instar de la réalisation de la série.

On dirait une parodie faite par un·e Français·e qui aurait voulu se moquer des quelques rares séries allemandes diffusées l’après-midi sur France 2 il y a vingt ans. Les images sont assez ternes et en raccord avec la photographie générale de la série (on est très loin des visuels et des reconstitutions sophistiqués de Dark, de Deutschland 83, de Babylon Berlin ou de Kudamm 56).

Pour la musique « piano et cuivre », on se retrouve avec une mélodie qui fait écho à celle de Navarro.

C’est troublant.

(C’est avec surprise que j’ai découvert après quelques épisodes que la première saison date de 2010 et non de 1993.)

Mais tout compte fait, l’aspect désuet, presqu’archaïque, qui concerne vraiment toute la mise en scène (avec ses cadrages fixes, ses effets voyants de caméra, ses scènes qui s’interrompent brutalement…) crée une proximité inattendue avec les personnages et leur quotidien.

J’ai l’impression que la reprise des codes d’une époque télévisuelle révolue, voire fantasmée, est volontaire, qu’il s’est agit de supprimer la distance que peuvent créer des images léchées soumises aux innombrables filtres des reconstitutions splendides.

Toujours est-il que ça marche et que la série parvient à nous rendre très rapidement familier un contexte anxiogène, complexe et peu connu.

Et c’est bien ?

C’est même une formidable réussite.

Et ce qui pouvait sembler un pari incongru de vouloir raconter un soap sentimental aux grosses ficelles au sein d’une société devenue une dictature policière se révèle un exemple d’adéquation parfaite entre le forme et le fond.

En effet, les rebondissements multiples d’un soap traditionnel (enlèvement, chantage, trahison, emprisonnement, échange d’enfants…), qui sont de l’ordre du simple jeu de codes narratifs dans une histoire située dans une démocratie, ont un autre écho lorsqu’ils font partie des méthodes réellement utilisés par le système policier de l’État dans lequel se déroule son intrigue. Dans Weissensee, ils sont aussi énormes que dans les night time soaps emblématiques des US et restent évidemment caricaturaux par rapport à la réalité car essentiellement circonscrits à tout petit nombre de personnages qui subissent une quantité astronomique d’événements. Mais à chaque fois qu’il se passe quelque chose de « soapesque », une partie du choc de l’événement vient du fait que l’on garde dans un coin de sa tête qu’il a pu se produire réellement dans la vie de certain·es citoyen·nes de RDA.

La part d’exagération inhérente à tout soap fait que Weissensee ne devient pas "La Vie des Autres, la série". Elle permet de laisser vivre les personnages dans une atmosphère moins sombre, de contre balancer la paranoïa ambiante avec de grands sentiments et de faire conserver à la série sa dimension principale de divertissement. Martin, Julia, Falk et les autres existent d’abord et surtout comme personnages singuliers avant d’incarner parfois des figures stéréotypées de la société est-allemande de l’époque. Il n’y a que dans la quatrième (et probable dernière) saison que l’écriture, moins précise, les sacrifie au profit de la grande histoire et les transforme en pions sans véritable épaisseur.

Ce fléchissement qualitatif s’explique probablement par le départ d’Annette Hess à la fin de la saison 3 et par la complexité de la situation dans laquelle se situe cette ultime saison.

Chaque saison se situe à une époque particulière de l’histoire des 10 dernières années de la RDA.

La première, ma préférée, se déroule en 1980, à une époque où l’existence de la RDA semble, malgré quelque signes de crise, parfaitement pérenne. C’est dans celle-ci que la Grande Histoire a le moins d’influence sur les personnages et que l’on les découvre vivre leurs passions, leurs aspirations et leurs frustrations personnelles et professionnelles dans un univers, pour qui ne l’a pas vécu, à la fois original et d’une grande banalité.

Ce qui rend cette saison là un peu plus fascinant encore, c’est qu’elle est l’une des premières fictions populaires allemande, vingt ans après la chute du Mur, à s’intéresser au peuple de RDA autrement que comme aux victimes d’une erreur de l’Histoire que la réunification a sauvées, à mettre en lumière le quotidien des habitant·es d’un « pays disparu depuis plus de vingt-cinq ans et dont l’effacement est toujours un enjeu social et politique [4] ».

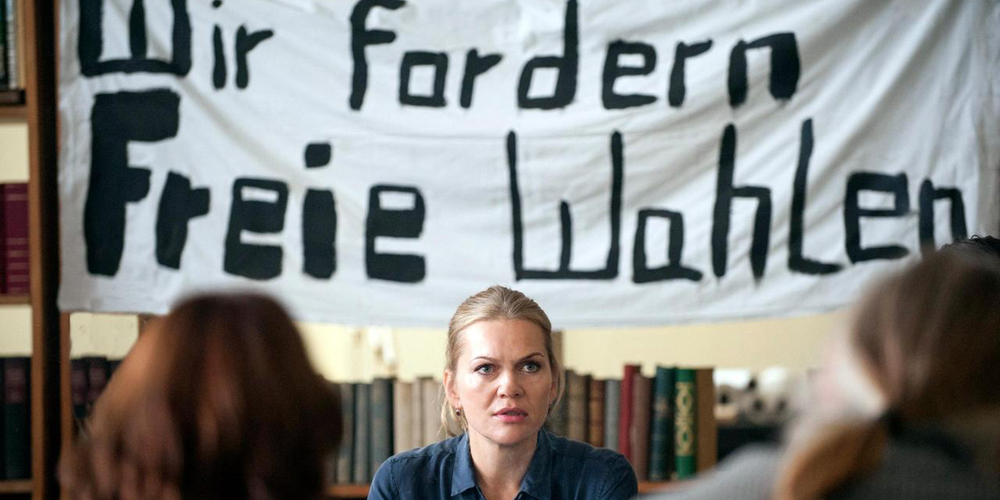

La deuxième se passe en 1987 après l’arrivée de Gobartchev à la tête du Kremlin, la troisième au cours des quelques jours de novembre qui ont vu la chute du Mur de Berlin. Ces saisons intègrent les bouleversements politiques de ces époques à l’histoire personnelles des personnages sans modifier l’esprit de la série et développent au passage le personnage de Vera, la femme de Falk, qui prend le relai de la famille Haussman, bien affaiblie, dans l’opposition aux Gruber et au régime. Et il est tout à fait satisfaisant de voir qu’en contrepoint des discussions entre hommes à la Stasi sur les avenirs qui se dessinent les débats des opposants sont confiés à des personnages féminins.

Moins réussie que les autres, à mon sens, comme je l’ai dit précédemment, la saison 4 reste cependant passionnante puisqu’elle a l’ambition de montrer la dissolution inexorable de la société est-allemande par l’ouest par les yeux des Allemands de l’est (il est remarquable qu’au cours des deux dernières saisons, seul un personnage de l’Ouest intègre la distribution principale). De nombreux personnages secondaires restent malheureusement en retrait, des intrigues sont oubliées et la narration s’éparpille à force de vouloir montrer trop de choses au détriment des relations entre les personnages qui sont souvent réunis de façon trop artificielle. Reste une peinture déchirante de l’adaptation cynique des puissants à un nouvel ordre et de l’impuissance des hommes et femmes de bonne volonté.

Le dernier épisode fonctionne comme une conclusion suffisamment satisfaisante pour ne pas se s’angoisser à l’idée de la probable annulation de Weissensee (au vu des événements qui se produisent) et pour conserver une très bonne image de la série.

[1] Je ne reste fidèle en cette rentrée qu’à Grey’s Anatomy, Jane The Virgin et Law & Order : SVU et n’ai envie de découvrir aucune nouveauté.

[2] Complètement assumée, comme on peut le lire dans cet entretien avec Annette Hess.

[3] La série a été artificiellement découpée en 6 épisodes, mais pourtant Berlin 56 a été programmée sur trois soirées..

[4] Comme l’écrit Nicolas Offenstadt, dans Le pays disparu, sur les traces de la RDA, paru il y a quelques semaines, et que je n’ai pas (encore) lu.