Accueil > Critiques > Archives > Dead Like Me > Saison 1 > The Big Sleep

1.12 - Nighthawks

The Big Sleep

The Big Sleep

Oiseaux de Nuit

mardi 11 mai 2004, par

Et si nous profitions de ce qui se fait de pire dans le monde des séries pour parler d’autre chose et nous cultiver un peu

George a des insomnies

Ruben fait passer des tests d’auto évaluation à ses faucheurs au milieu de la nuit au Waffle Haus.

Tout cela pourrait être fort sympathique si l’essentiel de l’épisode n’était pas un clip show.

La plaie des séries, la solution de facilité pour les scéraristes, le meilleur moyen de faire 42’ à moidnre frais, et le cauchemar du reviewer.

Qu’est ce que je vais bien pouvoir vous raconter dans cette review.

Une fois que j’aurais parlé du seul mort du jour, un laitier écrasé par se camionette, et que j’aurais donné la note de l’échelle DLM 2/5, j’aurais fait le tour.

Seule solution pour justifier cet article, utiliser l’interet de Ruben pour la peinture pour parler de Erdward Hopper.

C’est sa toile la plus célèbre qui donne son nom à l’épisode et qui à droit à un “hommage” en fin d’épisode

Edward Hopper naît le 22 juillet 1892 à Nyack aux Etats-Unis. En 1899-1900, il fréquente la Correspondence School of Illustrating à New-York, de 1900 à 1906 il fait des études à la New-York School of Art, d’abord d’illustration, puis de peinture ; il est l’élève de Robert Henri et de Kenneth Hayes Miller. En 1906, il se rend pour environ 9 mois en Europe et en 1909 de nouveau pour six ; il passe la plupart du temps à Paris. En 1910, un voyage de 4 mois à travers l’Europe le conduit en France et en Espagne.

A partir de 1908, il s’installe à New-York. Après avoir terminé la Art School, il travaille d’abord en qualité de dessinateur publicitaire et d’illustrateur et ne peint que pendant ses loisirs. En mars 1908, il participe pour la première fois en compagnie d’autres élèves de Robert Henri à une exposition à New-York. En 1920, le Whitney Studio Club lui permet de réaliser là-bas sa première exposition particulière, qui ne tarde pas à être suivie par une deuxième dès 1922. Il est l’auteur de gravures à l’eau-forte à partir de 1915, et après 1920 environ, il peint de plus en plus à l’huile, en 1923, il commence à peindre à l’aquarelle.

Depuis 1930, il passe ses étés à Cape Cod, dans le South Truro, Massachusetts ; en 1934, il s’y fait construire une maison d’été où il retournera régulièrement jusqu’à un âge très avancé.

De longs voyages en voiture lui font traverser le Maine et le Canada et le conduisent en 1941 sur la côte ouest des Etats-Unis.

En 1943, il réalise un voyage en train au Mexique, en 1946 une randonnée automobile jusqu’à Saltillo ; il entreprend un troisième voyage au Mexique en 1951, et un quatrième au moment des fêtes de fin d’année de 1952. Presque toutes ses aquarelles réalisées après 1940 voient le jour pendant ses voyages.

La même année, le Whitney Museum of American Art organise une autre rétrospective, d’importantes expositions aux Etats-Unis succèdent à cet évènement. En 1952, Hopper représente son pays à la biennale à Venise, en 1968 de façon postume à Sao Paulo. C’est la rétrospective de 1964 qui recueille le plus de succès auprès du public et de la critique, mais aussi auprès des artistes avant-gardistes. On la présente au Whitney Museum à New York et à Chicago.

Les succès et les honneurs ne modifient ni la façon de travailler de Hopper, ni son mode de vie. En compagnie de sa femme Josephine, également peintre, il vit modestement dans un appartement situé au Washington Square à New York ; jusqu’en 1966, il passe l’été dans le South Truro. Déjà très âgé, il réalise encore quelques tableaux les plus convaincants et malgré la maladie, Hopper termine en 1965 son dernier tableau. Le 15 mai 1967, il décède dans son studio, suivi juste un an plus tard par Josephine Hopper.

Après son avènement des années 20, il se voit décerner d’importants honneurs, et dès les années 30, on consacre à son oeuvre deux rétrospectives à New-York et Chicago. En 1945, il est élu membre du National Institute of Arts and Letters, 10 ans plus tard, il est accueilli par l’American Academy of Arts and Letters ; cette dernière lui accorde en 1955 sa médaille d’Or de peintures : il s’agit-là de la plus haute distinction accordée dans ce domaine aux Etats-Unis.

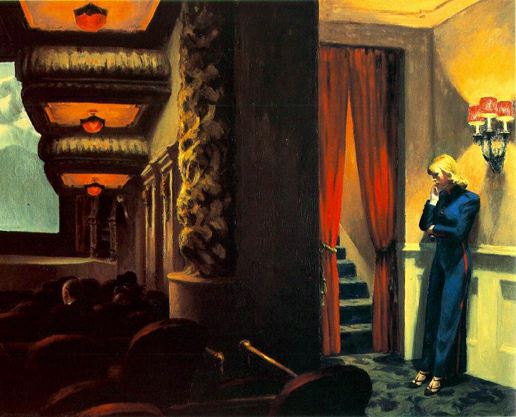

Une autre toile est citée dans l’épisode pour souligner la ressemblance entre Daisy et le personnage représenté sur la toile New York Movie

Au moins cet épisode vous aura permis de découvrir de peintre américain (si vous ne le connaisiez pas déjà)

C’est un clip show donc à la base ça ne vaut pas plus que 1/10 mais bon je ne veux pas être trop sévère avec une série qui a réussi à maintenir un bon niveau jusque là.

LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires

LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires

Messages

1. > Contre-opinion, 30 octobre 2005, 16:24, par Stratego

Une petite note pour les gens qui nous lisent (parce qu’il y en a, si si !). Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d’accord avec Jarod.

Certes c’est un épisode très différent du style habituel de la série. Quoique, pas tant que ça finalement, parce que le coté noctambule me semble parfait pour explorer une sorte d’envers du décors de cet univers.

Non, je ne suis pas un amateur de "clip-show", pourtant je n’ai jamais réellement reussi a considerer cet épisode comme tel. Il y a poésie envoutatne qui se dégage de ces scènes nocturnes, de ce Waffle Haus qui en quelques épisodes me parait déjà un endroit mythique. Le "Diner" a toujours été un grand symbole de l’Amerique et le voir utilisé comme salle de brainstorming pour une bande faucheurs tous plus marginaux les uns que les autres - tous plus américains les uns que les autres - je trouve que c’est une idée géniale.

C’est un de ces épisodes qui ne se justifient pas par une intrigue parfaitement huilée et surprenante ou par des dialogues incisifs et hilarants, mais par une ambiance. Evidemment pour entrer dans cette ambiance il faut souvent se trouver dans une disposition approprié, et c’est l’un des grands problèmes que doivent confronter les séries et les oeuvres de fiction en général.

Enfin je vais revenir rapidement sur le problème du "clip-show". Je trouve qu’il est trop simple de catégoriser ça immédiatement comme une facilité scénaristique. C’est d’abord et avant tout un problème de production. Au bout d’un certain moment, quand un ou des producteurs n’ont pas bien gerés l’argent qui leur est aloué, les fonds viennent a manquer et ils sont alors forcés de serrer la vis. En général c’est pour un épisode, qui se prend alors les plus grosses restrictions de budget possible pour se debarasser et faire remonter le budget dans le vert pour la suite de la saison.

Ce n’est pas une facilité, mais une contrainte. Les épisodes sont limités en temps, mais également en budget. Et le découpage en actes à la télévision américaine (tout comme le découpage en actes au théatre) est le resultat d’un imperatif - qu’il soit technique ou economique. Ici il est économique, et rien n’empèche des scénaristes de talent de tirer parti des contraintes qu’ils doivent rencontrer. Exactement comme la limitation à 45 pages de script peut se voir comme une contrainte par rapport à la littérature, par exemple.

Partir avec l’idée qu’un clip-show est une tromperie c’est directement fausser l’impression qu’on va avoir d’un épisode (personnellement je ne le savais pas avant de voir l’épisode, donc je l’ai abordé tel quel). Or quand on met de coté sa frustration de ne pas avoir droit a un épisode entier (parce qu’on apprecie trop la série pour ne pas avoir droit à un VRAI épisode) rien - hormis des préconceptions un peu exagerée - n’empêche d’apprecier le dit épisode.

Voilà, un petit contrepoids pour temoigner de mon affection envers ce vilain petit canard de la télé :)